Interviews

Reinhold Andert

über die DDR-Singebewegung, die Weltfestspiele 1973 und die sozialistische Ikone Ernst Busch

„Honecker war Busch-Fan“

(Gespräch am 27. Februar 2006 in Berlin)

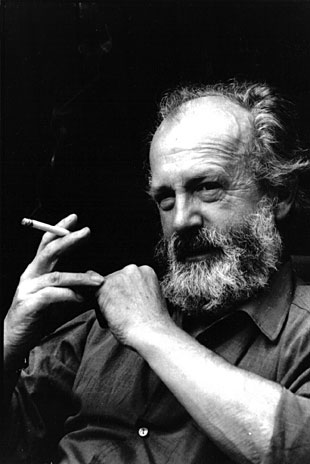

Reinhold Andert ist Jahrgang 1944. Er stammt aus Sömmerda in Thüringen. Nach der Grundschule besucht er das bischöfliche Vorseminar in Schöneiche bei Berlin, das er vorzeitig verlässt. Er beginnt eine Lehre als Orgelbauer in Gotha und holt in der Abendschule das Abitur nach. Von 1964 bis 1969 studiert er Philosophie und Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und wird anschließend Dozent für Philosophie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Nebenbei ist er in der Singebewegung aktiv und Mitbegründer des Oktoberklubs, der 1966 als Hootenanyklub gegründet worden ist. In dieser Zeit nimmt er auch erstmals bewusst Ernst Busch und seine Lieder wahr. Als ihm die FDJ 1971 anbietet, Leiter der Liedgruppe im Organisationskomitee der 10. Weltfestspiele zu werden, sagt er zu und wird für anderthalb Jahre zum „Lieder-Papst“ der DDR (O-Ton Andert). Nach den Weltfestspielen, die 1973 als eine Art „rotes Woodstock“ in Ost-Berlin über die Bühne gehen, arbeitet er als freischaffender Liedermacher und Schriftsteller, veröffentlicht Platten und Bücher. Im Jahr 1979 wird Andert, der 16 Jahre lang Mitglied der SED gewesen ist, aus der Partei ausgeschlossen und erhält Publikationsverbot. Seinen Beruf kann er bis zu seiner Rehabilitierung 1989 nur noch stark eingeschränkt ausüben. Einen seiner bemerkenswertesten Auftritte in dieser Zeit hat er bei der Trauerfeier für Ernst Busch im Jahr 1980 in der Akademie der Künste, an der auch die Politprominenz inklusive Erich Honecker teilnimmt. Nach der Wiedervereinigung reüssiert er als Autor dokumentarischer Texte, Aufsehen erregt das Buch „Der Sturz: Honecker im Kreuzverhör“, das sich mehr als 250.000 mal verkauft. Zusätzlich macht er Lesungen und gibt gelegentlich Konzerte.

Die Anerkennung für sein Mammut-Interview mit dem ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR habe sich eigentlich in Grenzen gehalten, erzählt Reinhold Andert vor Beginn unseres Gesprächs. Es habe Reaktionen gegeben von „Sie haben unsern Generalsekretär vorgeführt!“ über den Vorwurf „Geldmacherei!“ bis hin zu der Einschätzung, es handle sich hierbei immerhin um ein „notwendiges historisches Dokument“. Wir sitzen in Anderts Wohnung hoch über den Dächern von Berlin. Große Fenster, viele Bücher. Während er Kaffee macht, reden wir kurz über die technischen Probleme beim Transkribieren von Interviews. Andert berichtet, wie er mit seinen 40 Kassetten Honecker-Interviews verfahren ist. Er habe ein Computerprogramm zur Spracherkennung benutzt, das prima sei – nur leider habe das Programm das Genuschel des großen Vorsitzenden nicht verstehen können. Deswegen habe er alles, was Honecker gesagt hat, noch mal selber eingesprochen und es dann von dem Programm aufschreiben lassen. „Wenn man nicht perfekt Schreibmaschine schreibt, ist das ideal; das geht mindestens doppelt so schnell, wenn man sich das selber drauf quatscht.“ Ich darauf: „Bei 40 Kassetten dauert das wahrscheinlich immer noch lange genug.“ Andert: „Das ging ganz fix. Naja, ganz fix ist vielleicht etwas übertrieben …“

________________________________________________________________________

Bücher meines Gesprächspartners (Auswahl):

REINHOLD ANDERT: Lieder aus dem fahrenden Zug. Ost-Berlin (Henschel) 1978.

REINHOLD ANDERT / WOLFGANG HERZBERG: Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör. Berlin und Weimar (Aufbau) 1990.

REINHOLD ANDERT: Nach dem Sturz. Gespräche mit Erich Honecker. Leipzig (Faber & Faber) 2001.

________________________________________________________________________

Jochen Voit: In Ihrem Buch „Nach dem Sturz“ erwähnen Sie, dass Sie frühzeitig religiös und musikalisch geprägt worden sind. Ihr Elternhaus war katholisch, Ihr Vater hat Gitarre und Geige gespielt …

Reinhold Andert: … und Klarinette, Saxofon und alles Mögliche. Er hatte eine abgeschlossene Halbbildung auf allen Instrumenten. Er war pfiffig, aber das waren diese Dorfmusikanten früher immer. Mit Noten hatten sie nicht viel im Sinn, aber sie konnten improvisieren.

Von Beruf war er Schneider, und politisch hat er sich für die CDU engagiert.

Ja. Er war sogar Anfang der 60er Jahre Kreistagsabgeordneter. Wir waren in Bezirke und Kreise eingeteilt, vergleichbar mit den Landkreisen heute. Zunächst war er Vorsitzender der örtlichen CDU in Sömmerda, das war damals ein Ort mit 17.000 Einwohnern. Und die Heimatvertriebenen sind damals eben alle, weil es bei uns in der DDR keine Vertriebenenverbände gab, in die CDU gegangen. Die einheimischen Christen wären nie in so ’ne Partei gegangen – wozu auch? Aber für die Heimatvertriebenen war das genau richtig, die konnten dann ihre Feste als CDU-Ortsversammlungen tarnen. Mein Vater hatte ja im Grunde mit Politik nichts am Hut. Weder bei den Nazis noch später, er war völlig unpolitisch.

Trifft das auf Ihre Mutter auch zu?

Ja. Und zwar nach dem Motto: Gib dem Kaiser, was des Kaisers und gib Gott, was Gottes ist. Und sie hat im Grunde alles Gott gegeben. Der Kaiser interessierte sie nicht. Ich bin streng katholisch erzogen worden. Ich wollte ja Theologie studieren und Priester werden und bin mit fünfzehn Jahren nach Schöneiche bei Berlin aufs bischöfliche Vorseminar.

„Viel Frischobst und Fahrradfahren“ – Erziehung in der Klosterschule

Haben Ihre Eltern das unterstützt?

Aber klar, das ist doch für eine katholische Familie ein Glanzpunkt, wenn einer der Söhne Pfarrer wird … Ich musste sie leider enttäuschen …

Warum?

Das hatte viele Gründe. Das Ausschlag gebende war wahrscheinlich die Art des Umgangs dort mit uns. Und der Kirchenapparat, den wir durch unseren Rektor, das war der Bruder vom Erzbischof Bengsch, kennen lernten. Die ganze Atmosphäre war dermaßen spartanisch, und der Umgang mit uns war …, menschenfeindlich wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so unchristlich im Grunde. Sodass ich mir gesagt hab: „Dieses Klerikale, diese Amtskirche, hat doch eigentlich mit dem Evangelium, mit dem Neuen Testament, nichts zu tun!“ Ich hab das dann ein Jahr vor dem Abitur und dem bevorstehenden Übergang ins Priesterseminar nach Erfurt abgebrochen.

Die Vorstellung, keusch leben zu müssen, hat Sie nicht geschreckt?

Das Zölibat hätte mir, glaube ich, weniger ausgemacht. Wahrscheinlich wären die großen Schwierigkeiten damit auch erst später gekommen. Aber ich hatte mit dem Thema Sexualität nicht allzu viel Schwierigkeiten. Es gibt ja auch Mittel und Methoden, darüber wegzukommen. Das haben die auch ziemlich geschickt gemacht: viel Frischobst und Fahrradfahren. (Lachen) Wir haben viel Sport getrieben und waren eigentlich immer beschäftigt. Da konnte vor lauter Betrieb keine Muße oder Melancholie aufkommen. Das war eine knochenharte Ausbildung! Erst später hab ich den Sinn verstanden, der natürlich in einer Doppelfunktion bestand: einerseits uns mit Wissen zuzuschütten und zweitens diese Zölibat-Problematik, die bei heranwachsenden Leuten ja anfängt, eine Rolle zu spielen, zu kaschieren.

„Ich wär auch Apotheker geworden“ – Berufsausbildung und Abitur

Dann haben Sie Orgelbauer in Gotha gelernt. War die Orgel für Sie noch eine Art Verbindung zur Kirche?

Nee, das war Zufall. Ich hatte ja nur neun Jahre staatliche Schulbildung, und eigentlich waren bei uns zehn Jahre Schulpflicht. Jetzt zählte ich mit meinen neun Jahren zu den ganz Doofen und kriegte keinen ordentlichen Beruf. Überall, wo ich mich bewarb, war die zehnte Klasse Voraussetzung. Dass ich von der kirchlichen Ausbildung her alle in die Tasche stecken konnte, nützte mir nichts. Und das einzige, was die bei der Berufsvermittlung vom Rat des Kreises für mich hatten, war diese Stelle in Gotha. Die Lehre dauerte zwei Jahre und war eine handwerkliche Ausbildung, die hatte mit Kirche oder Musik nichts zu tun. Ich wär auch Apotheker oder Drogist geworden, wenn die mich genommen hätten. Aber niemand nahm mich.

Welche Rolle spielte die Musik damals für Sie?

Wir haben zu Hause viel gesungen, vor allem Volkslieder. Meine Mutter war im Kirchenchor, mein Vater war Leiter des Kirchenchors und hatte ’n paar Kapellen, mit denen er zu irgendwelchen Volksfesten spielte. Und in diesem Klosterseminar wurde auch viel gesungen und mit der Klampfe gearbeitet – die Jugendpfarrer legten Wert drauf, dass in den Jugendgruppen viel gesungen wurde beim Wandern und am Lagerfeuer. Das haben wir auch gerne gemacht. Die Singerei gehört einfach zur katholischen Kirche. Ich war ja auch Ministrant und Oberministrant und in der Kirche wurde ja ständig gesungen. Musikalische Vorlieben hatte ich eigentlich in meiner Jugend keine speziellen … Beeindruckt haben mich diese Gregorianischen Gesänge, die uns unser Musiklehrer in Schöneiche beibrachte und die wir auch im Chor sangen. Für Schlager und Popmusik hab ich mich weniger interessiert. Ich hatte ja auch die Tanzschule verpasst, weil ich zu dieser Zeit im Kloster war. Da haben wir keine Mädels angefasst. Ich kann heut noch nicht tanzen. (…)

Wie begegnete man Ihnen bei staatlichen Stellen angesichts Ihrer kirchlichen Erziehung und Bildung?

Zunächst hatte ich ja das staatliche Abitur nachmachen wollen. Aber meine Bewerbung bei der Bildungsabteilung vom Rat des Bezirkes in Erfurt wurde schriftlich abgelehnt. Einigen anderen war es gelungen, in eine staatliche zwölfte Klasse zu kommen. Mir nicht …

Weil Sie kein Arbeiterkind waren?

Nein, das hatte ’62 schon nichts mehr damit zu tun. Ich war ’n bissl stur. Ich hatte da immer so ein Kreuz am Rockaufschlag, und dieses Demonstrative gefiel wahrscheinlich den Leuten nicht, als ich mich dort mal vorstellen musste. Und so hat man mich abgelehnt. Naja, das war auch gar nicht schlimm, denn es gab ja in der DDR diesen sogenannten zweiten Bildungsweg über die Volkshochschule. Davon hörte ich, als ich in Gotha war, und besuchte dann parallel zur Lehre die Abendoberschule und machte das Abitur. Und bei der Aufnahme an dieser Volkshochschule wurde überhaupt nicht gefragt, wer man politisch war. Die wollten nur wissen, welche Klasse man zuletzt besucht hatte. Das war eine wunderbare Situation, weil dort auch sehr gute Leute waren. Und wenn man dieses Abitur hatte, dann hatte man bessere Chancen, an der Uni aufgenommen zu werden, als mit dem normalen Abitur. Weil die Leute an der Uni sagten: „Dem isses wirklich ernst mit dem Studium; der hat sich nach der Arbeit, während andere zum Tanzen gegangen sind, noch hinter seine Bücher gesetzt und dieses Abi geschafft.“ Du hattest also doppelt so gute Chancen. Das heißt: Wenn mir heute jemand erzählt, er sei in der DDR benachteiligt gewesen und aufgrund seiner Weltanschauung nicht zum Studium zugelassen worden, dann lügt der frech. Das stimmt gar nicht. Das muss man wissen, wenn man über die DDR redet: Leute, die so was behaupten, sind Scharlatane, die sich im Nachhinein eine Widerstandsrente herbeireden wollen. (lacht) Und Ihr fallt darauf rein, weil Ihr oft keine Ahnung habt – das kann man ja auch nicht erwarten, aber es ist nun mal so.

„Ins Grübeln gekommen“ – Abkehr von der Kirche und Politisierung

Haben Sie die Orgelbauer-Ausbildung trotzdem fertig gemacht?

Nee. Als ich im Frühjahr ’64 das Abitur in der Tasche hatte, hab ich mir gesagt: „Wozu brauch ich jetzt noch den Orgelbauer-Abschluss, wenn ich sowieso nach Berlin zum Studieren gehe?“ Ich habe mich dann aber erst bei so einem Großbetrieb in Gotha als Hilfsarbeiter beworben, um mal in der Produktion rum zu schnuppern und um etwas Geld zu verdienen.

Waren Sie als Abiturient bereits an Politik interessiert? Kannten Sie zum Beispiel schon politische Lieder?

Das muss in dieser Zeit angefangen haben. Eigentlich war ich ja ein Feind der DDR und des Sozialismus, weil das eine atheistische Weltanschauung war, dieser Marxismus. Und ich hab mich für politische Dinge bis 1964 nicht interessiert. Das änderte sich dann durch Freunde und Bekannte, kurz bevor ich nach Berlin ging. Geistig interessiert war ich ja immer, und als ich mich dann öfter mit Leuten in Gotha getroffen hab, die ziemlich gebildete Marxisten waren, bin ich schon ins Grübeln gekommen. Ich habe überhaupt damals Menschen kennen gelernt, SED-Genossen, die sich unheimlich menschlich und ganz normal mir gegenüber verhalten haben. Leute wie zum Beispiel der Direktor der Volkshochschule, die meinem Antikommunismus die Spitze abbrachen, indem sie mich ins Leere laufen ließen und ganz freundlich mit mir umgingen. Ich bin ja in den ersten Jahren öfter an Idioten geraten und hab gesagt gekriegt: „Bekennende Christen haben bei uns nichts zu suchen!“

Hatten Sie Auseinandersetzungen zu Hause, als Sie anfingen, sich von der Kirche abzuwenden?

Ich bin ’64 sogar aus der Kirche ausgetreten. Das hat meiner Mutter sehr wehgetan. Im Nachhinein hab ich diesen Schritt ungeheuer bedauert. Denn man muss nicht unnötig jemandem wehtun.

Ihre antikommunistische Haltung hatten Sie also bereits vor Antritt Ihres Studiums der Geschichte und Philosophie abgelegt …

Ja. Ich bin noch in der Zeit, als ich in diesem Großbetrieb in Gotha arbeitete, dort in die SED eingetreten, ich wurde Kandidat. Meine Meinung war: Wenn man was verändern will, und ich hatte ein großes Veränderungsbedürfnis was die DDR anlangte, kann man das eigentlich nur innerhalb dieser Gruppe machen, die überall das Sagen hat. Das funktionierte leider nur bis zu einem gewissen Grad …

Die Partei Ihres Vaters hat Sie nicht interessiert?

Überhaupt nicht, das war ein Idioten-Verein, wie gesagt eine Tarnorganisation für die Heimatvertriebenen. Die waren weder christlich noch sozialistisch. Diese Blockparteien waren im Grunde eine Ausrede für Leute, die ein staatliches Amt haben wollten oder ihre Ruhe, weil sie ein staatliches Amt hatten, und aber nicht in die SED wollten. Mit Politik hatte das wenig zu tun.

„Mein Nachbar war Thierse“ – Student in den 60ern in Ost-Berlin

Als Sie dann nach Berlin gingen, war gerade die Singebewegung im Entstehen. Wie muss man sich das vorstellen, als es losging mit den Hootenanny-Klubs?

Das begann ungefähr ’64, und ich war so ziemlich von Anfang an dabei. Das ging von Leuten aus, die mit mir studierten, also entweder Philosophie oder Kulturwissenschaft. Die Kulturwissenschaftler hatten ja die ersten beiden Jahre gemeinsam mit uns Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie. Mein Nachbar damals war übrigens Wolfgang Thierse, der immer kam und mich überreden wollte, dass ich in die katholische Studentengemeinde mitkomme. Ich habe das abgelehnt, weil mich kurz vorher ein paar andere Leute ebenfalls gebeten hatten, dorthin zu gehen und die Ohren auszufahren und ihnen zu berichten, was dort geredet wird …

Die Stasi hatte Sie angesprochen …

Genau. Und denen hatte ich gesagt: „So was mach ich nicht; erstens sind die Katholiken keine Staatsfeinde, (…) und zweitens ist mir diese Art der Mitarbeit suspekt. Ich arbeite gern mit euch zusammen und kann euch informieren und berichten, wie das so läuft in der katholischen Kirche, das mach ich gerne. Aber da hingehen, horchen und petzen – das ist nicht mein Bier.“

An allgemeinen Erklärungen über die katholische Kirche waren die Leute von der Staatssicherheit wahrscheinlich weniger interessiert …

… ,weil sie selber ihre Meinung schon hatten. Also kam es zu keinerlei Zusammenarbeit. Das habe ich dem Thierse dann andeutungsweise gesagt, und das verstand er auch und ließ mich dann in Ruhe. (lacht)

Kommen wir noch mal zurück zur Singebewegung. Wie ging das los?

Initiatoren waren vor allem diese Kuwi-Leute um Lutz Kirchenwitz. Zum Teil waren das seine Schulkameraden aus der Oberschule, mit denen er gemeinsam so ein Programm mit Lyrik und Songs in der Volksbühne im dritten Stock gemacht hatte. Daraus entstand dann der Gedanke, so was regelmäßig zu machen … Dann kamen der Kanadier Perry Friedman mit seinem Hootenanny dazu und die Holländerin Lin Jaldati mit ihren jiddischen Liedern, die von ihrem Mann Eberhard Rebling auf dem Klavier begleitet wurde. Wir anderen waren ja alle blutige Laien … Aber das waren so die ersten Leuchttürme dieser beginnenden Bewegung. Lin Jaldati war mit Anne Frank in Bergen-Belsen und Auschwitz gewesen und hatte überlebt. Lin war eine Institution, wenn die auf die Bühne kam und anfing zu singen, dann spürtest du, wie es dir den Rücken runter lief, das war unglaublich. (…) Sie und ihr Mann waren übrigens auch mit Ernst Busch befreundet.

Hatten Sie damals schon Kenntnis von Busch und seinen Liedern?

Nur aus der Ferne hatte ich davon gehört. Richtig bewusst wahrgenommen habe ich ihn, glaube ich, erst später. Den Namen kannte ich natürlich und auch einige Lieder, aber ich wusste wohl noch nicht, dass es Lieder waren, die er gesungen hatte …

„Mit Klampfen, Waschbrettern und Banjos“ – Der Erste Mai 1965

Wie sind Sie nun zur Singebewegung gekommen?

Für mich war eigentlich der Erste Mai ’65 entscheidend. Da sind wir durch die Straßen marschiert und hatten statt Blasmusik alle irgendwelche Klampfen, Banjos und Waschbretter dabei und haben Ostermarschlieder gesungen. Das war eine bunte Mischung von Liedern, da waren auch amerikanische Protestsongs von Pete Seeger dabei und anderes. Wo wir die Lieder herhatten, weiß ich gar nicht. Wir hatten uns jedenfalls vorher zusammengesetzt und ’n bissl geprobt.

Wissen Sie noch, welche Songs Sie damals gesungen haben?

„Unser Marsch ist eine gute Sache, weil er für eine gute Sache ist“, (fängt an zu singen) ba-da-damm-bamm-bamm-bada-ba-damm-bamm … „Marschieren wir gegen den Osten? Nein! Marschieren wir gegen den Westen? Nein! Wir marschieren für die Welt, die von Waffen nichts mehr hält …“ – so hieß der Refrain. Und sind dann gleich kritisiert worden von unserem Parteisekretär: (polternd) „Was heißt hier ’Marschieren gegen den Osten’? Selbstverständlich auf keinen Fall! Wo wollt ihr denn hinmarschieren? Ihr seid wohl verrückt!“ (lacht) Der hatte den Text wörtlich genommen und nichts kapiert. Da dachte ich mir: „Guck mal an, man muss sich also gut überlegen, was man singt.“ Das war ich ja von der Kirche her nicht gewöhnt. Einigen wenigen, die da mitmarschiert sind, stieß das auf, was wir sangen. Aber den meisten hat ’s gefallen, das war ein frischer Ton und eine frische Musik. Wir sind da Unter den Linden lang marschiert und zum Schluss an diesem Marx-Engels-Platz an der Tribüne vorbei. Und die ganze Zeit haben wir diese Lieder gesungen.

Konnte man sich in diesem Riesenumzug mit Gitarren überhaupt Gehör verschaffen?

Das haben natürlich in erster Linie die Umstehenden mitgekriegt, also die da unmittelbar mitmarschierten. Du konntest ja machen, was du wolltest, bei diesem Ersten Mai. Das BE ist zum Beispiel immer mit dem Auto gefahren, da hat die Weigel drin gesessen und hat gewunken. Jeder hat sich irgendwas einfallen lassen, das war wie ein Faschingsumzug – na ja, nicht ganz so bunt … Danach, als sich alles anfing zu verflüchtigen und die ersten nach Hause gegangen waren, haben wir noch irgendwo gesessen und gesungen, und da kamen ein Haufen Leute und haben zugehört. Da entstand dann diese Idee, was Größeres draus zu machen. Und den Namen „Hootenanny“ hatten wir von Perry Friedman. Der Hootenanny-Klub wurde aber ’67 in Oktoberklub umbenannt, weil sich der Paul Verner (Stadtverordneter in Berlin und Mitglied des Politbüros; JV) beschwert hatte. Da gab es wieder mal so ’ne Kampagne gegen Anglizismen. Außerdem war gerade der 50. Jahrestag der Oktoberrevolution, da hieß auf einmal alles Oktober … Eigentlich war es ja auch egal, wie es hieß, man hätte es auch Spiegelei nennen können.

Gehörten damals auch Busch-Lieder zum Hootenanny-Repertoire?

Ich glaube, ein paar Spanienlieder wurden gesungen. „Die Herren Generale“ war wohl von Anfang an dabei.

„Propagandist der Weltanschauung“ – Andert und der Oktoberklub

Waren Sie auf der ersten Schallplatte vom Oktoberklub schon mit dabei?

Nee, da war ich nur auf dem Foto, das vorne drauf ist. Da gibt es übrigens einen schönen Dokumentarfilm von holländischen Filmemachern, die sich nach der Wende vier Leute, darunter auch mich, von diesem Coverfoto rausgepickt haben und ein Porträt über die gemacht haben. („Sag mir wo du stehst“) Jedenfalls bin ich erst später auf Platten zu hören gewesen. Ich glaube, ich bin erstmals aufgetreten mit Wanderliedern aus den 20er Jahren. Da wurde bei den Hootenanny-Veranstaltungen gefragt: „Wer is‘ ’n jetzt dran?“ Und als sich keiner meldete, hab ich mir die Klampfe geschnappt, um kein Loch entstehen zu lassen, und hab losgelegt. Ich hab nie eine gute Stimme gehabt, und meine Klampfenkünste waren auch nicht so besonders. Aber mir war die Sache wichtig. Ich hab diese ganze Singerei aus einem ganz andern Aspekt gesehen. Erstens hat es Spaß gemacht und zweitens hab ich das auch als Philosoph gesehen, das heißt: als Propagandist der Weltanschauung. Ich hab mich zumindest so verstanden. Es sollte nicht nur darum gehen, irgendwelche Ideen zu verkaufen, sondern Leute zu ändern. Leute, die in der Lage sind, Ideen aufzunehmen. Und diese Singerei schien mir da eine gute Möglichkeit zu sein. Die Hootenanny- oder später die Singebewegung war eine sehr demokratische Angelegenheit, weil jeder ohne viel Vorbereitung aktiv teilnehmen konnte. Drei Griffe lernt man schnell, dafür muss man nicht Musik studieren, und singen kann im Grunde auch jeder. Also kann sich jeder da vorne hinstellen und den Leuten was erzählen beziehungsweise vorsingen. Und das formt unheimlich die Persönlichkeit. Man verliert Hemmnisse und Scheu und lernt, die Aufregung in den Griff zu kriegen. Das hätte vielen Leuten sehr gut getan, da mal aufzutreten.

Geschah das ganz ohne Wettbewerbsgedanken?

Völlig ohne. Das spielte überhaupt keine Rolle. Ich hab mich der Sache sowieso eher von der soziologisch-philosophischen Ecke genähert. Ich dachte mir: „Da machste mit und gibst Obacht, dass das alles gut läuft!“ Und dass wirklich dieser Zweck erfüllt wird, den ich mir da vorgestellt hatte.

Wenn man den Film „Lieder machen Leute“ von Karl Gass aus dem Jahr 1968 sieht, in dem der Oktoberklub porträtiert wird, hat man den Eindruck, dass sich frühzeitig bestimmte Leitfiguren herausbildeten. Hartmut König steht da zum Beispiel sehr stark im Zentrum. Hatte er eine besondere Rolle?

Er war der erste, der anfing, eigene Lieder zu schreiben, die uns gefielen. Damit war er natürlich der Star. Wir sangen ja am Anfang immer nur Lieder von anderen oder alte Lieder. Und er kam da frisch, frank, fröhlich mit eigenen Sachen, hatte auch seine eigene Truppe, Team 4; die wurde dann im Zuge dieser Anglizismus-Phobie umbenannt in Thomas Natschinski und seine Gruppe. Ich fand diese Lieder prima, die damals entstanden. Eines von Hartmuts ersten Liedern war „Sag mir, wo du stehst“, den Titel hatte er geklaut von „Which Side Are You On“. Das war ein absoluter DDR-Hit, den haben dann alle Gruppen nachgesungen. Sogar in der Kirche wurde er gesungen, und da fiel einem dann auf, dass der Text dermaßen allgemein war, dass er eigentlich immer passt. Das ist natürlich auch ein Problem, weil dieses Lied schlimmstenfalls auch die Nazis singen können. (lacht)

Welche Rolle spielte die FDJ in der frühen Singebewegung?

Zunächst war das ziemlich FDJ-fern. Wobei von Anfang an einer aktiv dabei war, der hieß Siegfried Wein, und der war zuständig für Kultur in der FDJ-Bezirksleitung. Aber der war mittendrin, der kam nicht von außen. Und dann gab es eine Fernsehsendung in der Volksbühne, als wir uns in Oktoberklub umbenannten, inzwischen gab es schon Hootenanny-Klubs in der ganzen Republik, und nun wurde die ganze Sache DDR-weit bei allen möglichen Leuten bekannt. Die Folge war, dass sich der Zentralrat der FDJ einschaltete und uns erzählte, wir sollten mehr Arbeiterlieder singen und nicht nur immer Volkslieder und so ’n Quatsch. Das ging so bis zum Schluss, und das wurde immer perverser: diese Einmischung der FDJ und diese Versuche der Instrumentalisierung, sodass ich mich schließlich nach ’73 von der ganzen Angelegenheit verabschiedete. (…)

(Ende der ersten Kassettenseite)

(Exkurs über die Frage nach dem Gefühl einer Generationenzugehörigkeit sowie über Reinhold Anderts Dozententätigkeit an der Musikhochschule)

„DDR-konkret“ – Neue politische Lieder für die Singebewegung

Was hat Sie bewogen, dann selber Lieder zu schreiben?

Das war ein ganz konkreter Anlass. Es gab damals eine DDR-weite Studentenzeitung von der FDJ, die hieß Forum. Und der Chefredakteur Hilbig, den ich gut kannte, sagte zu mir: „Schreib mal ’nen Artikel über diese neu entstandene Singerei.“ Das hab ich dann gemacht, das muss ’67 gewesen sein, und habe geschrieben, dass eigentlich die meisten Lieder, die wir singen, uns gar nicht gemäß seien. Mich störte vor allem die veraltete Symbolik in den traditionellen politischen Liedern. Da ist immer die Rede vom Klassenkampf, der auf der Straße stattfindet mit einer Fahne in der Hand und der Sonne, die gerade im Osten aufgeht. Ich hab gesagt: Für uns junge Leute sind andere Dinge wichtig. Die Kämpfe meiner Generation, wenn man so will, vollziehen sich doch anders. Also beim Aufbau einer neuen Gesellschaft kann man nicht immer mit diesen antiquierten Symbolen ankommen. Das hatte mit unserem Leben in der Gegenwart nichts mehr zu tun, das war Geschichte. Darum hab ich gesagt: „Wir müssen neue Lieder schaffen, die unseren konkreten Bedingungen gemäß sind.“ Und so entstand der Begriff „DDR-konkret“, den ich da prägte, in diesem Artikel. Das hieß: konkrete Wirklichkeit einfangen in Verse, um Lieder draus zu machen. Der Chefredakteur hat mir das Ding zurückgegeben und gesagt: „Sehr schön, aber das ist ja nur die eine Seite. Jetzt hätte ich gerne noch ein Beispiel, damit man sieht, wie du das meinst.“ Ich sag: „Ich kann doch nicht reimen.“ Darauf er: „Mach mal, sonst nehme ich dir den Artikel nicht ab.“ (lacht) Naja, und weil ich natürlich eitel war und den Artikel veröffentlicht sehen wollte, hab ich mich hingesetzt und nach dem Motto „Reim dich, oder ich zerhack dir die Kommode!“ einen Text geschrieben: „Das Lied vom Klassenkampf“, mein erstes Lied überhaupt. Das wurde dann abgedruckt, ich hatte auch eine Melodie drunter gefummelt, und der Oktoberklub war dermaßen begeistert, dass sie es gleich in ihr Repertoire aufnahmen. Ich wollte das erst selber singen, aber dann haben die gesagt: „Nee, nee, mit deiner Stimme kannste Briketts zählen, aber nicht auf die Bühne.“ Na gut, hab ich mir gesagt, is ja auch nicht so wichtig. Ich wollte mich auch nicht vordrängeln. Und dann fiel Jörn Fechner mal aus, der Schönling mit der schönen Stimme, das war während einer Tournee auf Rügen … Das Lied war aber im Programm und mittlerweile auch ziemlich bekannt. Und weil ich der einzige war, der es konnte, bin ich dann auf die Bühne und hab da rumgeschrieen, weil ich dachte: Je intensiver, desto besser. Aber das ist natürlich ein Lernprozess, so ’n Lied zu interpretieren.

Wie oft fanden solche Oktoberklub-Tourneen statt?

Jedes Jahr. Immer in den Semesterferien, wir waren ja Studenten. Und die Veranstaltungen fanden in irgendwelchen Theater- und Kulturhaussälen statt und waren immer proppenvoll. Weil wir auch immer viele deutsche Volkslieder gesungen haben und internationale Folklore, gefiel das den Leuten. Das waren schöne Abende, es gab immer viel zum Mitsingen, da war eine unheimliche Stimmung. Und zwischenhinein wurden immer ein paar politische Lieder gestreut. Der „Oktobersong“ und solche Sachen … (…)

Was kam denn am besten beim Publikum an?

So Scherzlieder wie „Jedermann liebt den Samstagabend“. Oder ungarische und finnische Lieder, da konnte man zwar keinen Text verstehen, aber die waren recht flott. Und es war ja für die Leute auch ein neuer frischer Ton und ein ungewohntes Bild: zehn Leute auf der Bühne mit drei bis fünf Instrumenten; eine sparsame Gitarre, ein Banjo dazu und ein Bass höchstens noch ’ne Rassel. Und es war kein steifer Chorgesang, es war auch nicht die große Kunst, manchmal gab es eine zweite Stimme dazu, aber das war ’s. Ich meine, musikalisch war das in Ordnung. Unser Gitarrist Fred Krüger studierte Gitarre an der Musikhochschule, der Bassist studierte auch Bass. Also, das war keine ganz plumpe Laiengeschichte, sondern das war zum Teil schon halbprofessionell.

Hatten Sie Vorbilder?

Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns natürlich schon die Originaltitel angehört. Wir haben ja auch englische und amerikanische Lieder gesungen, Lieder von Bob Dylan und Pete Seeger, „We Shall Overcome“, Antikriegslieder wie „Sag mir, wo die Blumen sind“ und was weiß ich alles. Einmal hat uns sogar Pete Seeger besucht, da hießen wir noch Hootenanny-Klub. Der fand das prima, was wir machten. Da hab ich noch eine Fernsehaufzeichnung hier, der kriegte hier irgend so einen Preis vom Friedensrat. Jedenfalls hat Pete Seeger dann mit uns einen Singeabend in dem Kulturpalast in der Stalinallee gemacht, und anschließend haben wir gezeigt, dass wir auch ein paar Lieder können. Das Fernsehen hat das aufgenommen. (…) Einmal sind wir auch mit Ernst Busch zusammen aufgetreten, das war in der Kongresshalle, glaube ich. Da war der Busch schon recht alt, er hat vor dem Auftritt, als sich ihm jemand in der Garderobe vorstellte, gefragt: „Welche Zelle bist ’n du?“ Das war die alte Einteilung in der KPD, er hielt das nicht mehr so ganz auseinander.

„Man hat sich ’n bissl was vorgemacht“ – Verfälschte Wahrnehmung

Im Booklet zur Oktoberklub-CD, die bei Barbarossa erschienen ist, erzählen Sie von einer Autofahrt in den frühen 70er Jahren mit einer Bäuerin, die zu Ihnen gesagt hat, dass sie die Folklore gerne mag, die der Oktoberklub singt. Die politischen Sachen fände sie weniger gut. Noch später haben sie dann herausgefunden, dass es geheime Fragebögen gab, die diese Aussage auch in Bezug auf die Jugend der DDR bestätigten. Waren die politischen Songs vielleicht doch nicht so zündend, wie Sie dachten?

Das ist richtig. Man hat sich da ’n bissl was vorgemacht. Fünf Prozent der Leute waren Fans dieser Lieder, fünfundneunzig Prozent haben sich nicht dafür interessiert. (…) Die Resonanz, die wir beim Oktoberklub kriegten, war natürlich zustimmend. Diejenigen, denen das nicht gefallen hat, sind halt aus dem Konzert raus gegangen oder sind gar nicht erst gekommen.

War das Agitprop, was Sie gemacht haben mit dem Oktoberklub?

Ja, natürlich. Die Motive der einzelnen Mitglieder waren natürlich unterschiedlich. Aber mein Motiv damals war Agitprop.

Welche Rolle spielten die Vorläufer aus den 20er, 30er Jahren?

Eigentlich war uns diese Art des Agitprop wenig vertraut. Man wusste, dass es so was gegeben hatte. Aber man hatte wenig Ton- und Filmbeispiele. Außerdem war uns das meiste auch zu direkt und zu hölzern. Wir wollten mehr von hinten durch die Brust ins Auge. Das sollte mehr indirekt passieren. Aber wir wollten die Leute schon überzeugen von unserer Weltanschauung. Und diese offizielle Vermittlung unserer Weltanschauung, des Marxismus-Leninismus, war viel zu spröde und ging auch an den Sprachgewohnheiten der Leute vorbei. Das gefiel uns nicht. Und wir dachten: Die ist doch gar nicht so volksfeindlich, diese Weltanschauung, ganz im Gegenteil; das müsste man nun auch sprachlich und musikalisch versuchen, zum Ausdruck zu bringen … Dazu gehörte auch der Gedanke: „Wer stark ist, kann auch über sich selber lachen.“ Humor empfanden wir als Ausdruck der Stärke.

Sind Sie mit dem Oktoberklub auch im Ausland aufgetreten?

Selten, ich gehörte ja nicht zur Kerngruppe des Oktoberklub.

War der Oktoberklub auch im Westen?

Ja, bei DKP-Geschichten, Pressefesten und so. Da war ich aber nie mit.

„Ich war der Lieder-Papst!“ – Die Weltjugendfestspiele 1973

Wie ging es dann mit Ihren eigenen Liedern weiter? In den Klappentexten Ihrer Bücher steht: „Seit ’73 freischaffender Schriftsteller und Liedermacher.“ Wann haben Sie beschlossen, das professionell zu machen?

Naja, nach dem „Lied vom Klassenkampf“ merkte ich, dass das gar nicht so schwer war: Lieder zu machen. Und dann hab ich eins nach dem andern gemacht. Erst für den Klub und dann mehr für mich. Ich hab dann mit Solo-Geschichte angefangen. Freischaffend war ich aber erst ab ’73, weil ich bis dahin für die FDJ gearbeitet habe. Und zwar habe ich im Frühjahr ’71 geheiratet, und zu meiner Hochzeitsfeier kamen die Chefs der FDJ und überredeten mich, hauptamtlich bei der FDJ anzufangen und ihnen bei den Vorbereitungen für die 10. Weltfestspiele zu helfen. Günther Jahn war damals erster Sekretär des Zentralrats der FDJ, und der machte mich zum Leiter der Liedgruppe im Organisationskomitee der Weltfestspiele. Ich wurde kooptiert, so nannte man das, bekam ein Büro, konnte vier, fünf Leute einstellen und kriegte das Gehalt eines Abteilungsleiters im Zentralrat. Ich habe mich also freistellen lassen von der Hochschule, wo ich Dozent war, und hab das bis zu den Weltfestspielen ’73 gemacht. Danach hatte ich einfach keine Lust mehr, in meinen alten Beruf zurück zu gehen, weil ich in diesen anderthalb Jahren durch diese Arbeit unheimlich bekannt geworden bin. Ich hatte für kurze Zeit eine wahnsinnige kulturpolitische Macht: Ich hab bestimmen können, was im Fernsehen und im Rundfunk für politische Lieder laufen. Ich war also der absolute Papst, der Lieder-Papst! (lacht) Und die kamen alle angerannt zu mir – mir wurde zwischendurch ganz himmelangst vor dieser Machtfülle, die ich plötzlich hatte. Ich hatte auch einen unheimlich guten Draht zu Leuten im Politbüro, vor allem zu Werner Lamberz, der ja als Thronfolger Honeckers gehandelt wurde.

Wie kamen Sie zu diesem guten Draht?

Durch Veranstaltungen, an denen die als Offizielle teilnahmen. Ich war ja nun der Chef aller großen Singe-Veranstaltungen, ich machte das Programm und war der Ansager. Und die mochten das, wie ich das aufzog. Ich hatte auch gute Kontakte zu Paul Dessau und allen möglichen Leuten. Weil ich vorher schon Lieder geschrieben hatte, die von Dichtern und Komponisten der DDR akzeptiert worden sind, hab ich die auch alle besucht und gebeten, ob sie nicht Lieder für die Weltfestspiele schreiben können. Das haben die auch alle gemacht, also ich hatte einen guten Stand bei den Künstlern, auch bei Rock-Leuten wie Renft. Für mich war das damals eine prima Zeit.

Kamen Sie im Vorfeld der Festspiele überhaupt zum Lieder-Schreiben vor lauter Organisieren?

Ja, natürlich. Die wesentlichen Weltfestspiel-Lieder habe ich selber geschrieben. Allerdings alle anonym oder mit der Angabe „Kollektiv“ oder so, denn das hätte ja sehr albern ausgesehen, wenn da überall mein Name dabeigestanden hätte, wo ich doch die Macht über das Liederprogramm hatte. Bei der Hymne der Weltfestspiele „Wir sind überall auf der Erde“, die hundertprozentig von mir ist, habe ich zum Beispiel den Hartmut König als Texter angegeben, damit das nicht so aussieht, als würde ich meine Macht missbrauchen. Das Lied wurde in zehn Sprachen übersetzt und bei der Abschlussveranstaltung von 10.000 Leuten hier drüben auf dem Platz (zeigt aus dem Fenster) gesungen.

Was war das für ein Gefühl, das eigene Lied bei dieser Massenkundgebung zu hören?

Das war sehr eigenartig … (…)

(Exkurs über Hartmut König und den Internationalen Studentenbund in Prag sowie den Weltbund der demokratischen Jugend in Budapest)

Wie sah denn das Musikprogramm aus, das Sie für die Weltfestspiele entwickelt haben?

Wir hatten drei Kategorien von Liedern. Die erste enthielt Lieder, die bei uns entstanden waren und die etwas über die DDR erzählten, so nach dem Motto: „So sehen wir unser Land“. Das war als Visitenkarte für unsere ausländischen Gäste gedacht. Die zweite war internationale Folklore, und die dritte Kategorie waren Lieder, die direkt für die Weltfestspiele gemacht waren wie „Wir treffen uns auf jeden Fall“. Darüber hinaus gab es natürlich Künstler aus dem Ausland, die bei den Festspielen auftraten wie Miriam Makeba aus Südafrika oder Dieter Süverkrüp aus der Bundesrepublik. Es gab innerhalb der Festspiele auch so ’ne Art Festival des politischen Liedes, da traten die auf.

Welche politische Funktion hatten die Weltfestspiele 1973, und welchen Stellenwert hatten speziell die Lieder?

Die Weltfestspiele fanden alle vier Jahre wie die Olympischen Spiele statt, und die wurden immer von einem anderen Land ausgerichtet. Und ’73 waren wir eben dran, zum zweiten Mal übrigens, nachdem sie ’51 auch schon hier waren. Und dass Musik eine große Rolle spielt, wenn sich die Jugend trifft, ist ja klar. Und die Lieder, die wir extra für dieses Ereignis gemacht haben, waren dazu da, den Gedanken der Weltfestspiele in die DDR-Öffentlichkeit zu tragen. Das waren so was wie Werbelieder, wir wollten Propaganda machen für dieses Ereignis: „Passt auf, im Sommer ’73 wird die Jugend der Welt hier in Berlin zu Gast sein, stellt Euch drauf ein, das wird ’ne prima Sache!“ Dieser Gedanke sollte unters Volk gebracht werden mit anständigen Liedern, die, wenn ’s geht, einigermaßen locker und lustig sein sollten. Das war die Funktion. (…)

„Über Kopp und Herz zum Mund“ – Beliebtheitsgrad der Lieder

Mit dem Ende der Weltfestspiele ’73 endete auch Ihre Mitgliedschaft im Oktoberklub …

Ich hatte mich schon vorher allmählich verabschiedet und hab dann ’73 offiziell Schluss gemacht. Weil der Einfluss der FDJ auf die ganze Singebewegung, den ich ja zum Teil mit verschuldet hatte während dieser anderthalb Jahre, wo ich für die Weltfestspiele gearbeitet habe, immer größer wurde. Wobei ich immer Obacht gegeben habe, dass dieser Einfluss nicht schädlich war. Ich hab gesagt: „Redet den Leuten nichts ein! Lieder, die sie nicht singen wollen, sollen sie auch nicht singen. Das, was über ihre Lippen kommt, muss vorher übern Kopf und übers Herz, und wenn sie ’s dann gut finden, dann sollen sie ’s singen. Aber alles andere nicht!“ Das war der große Zwiespalt, den ich damals hatte, und ich hab mich in dieser Frage auch mit dem Zentralrat der FDJ überworfen. Und war der einzige, der zum Schluss keine Medaillen oder Orden kriegte, während alle Leute mit Klunkern vollbehangen wurden. Dabei hatte ich gute Arbeit geleistet. Kultur-Soziologen aus Leipzig haben festgestellt, das die 10. Weltfestspiele das einzige Treffen dieser Art war, wo Lieder entstanden sind, die von den Jugendlichen freiwillig und gern gesungen wurden. Bei den anderen Weltfestspielen war das nicht der Fall. Da wurden die Lieder den Leuten reingedroschen, und die mussten sie sich unter großen Mühen aneignen.

1951 wurde, so hat man mir erzählt, Buschs „Ami, go home“ gerne gesungen …

Ja, aber das war ja, anders als unsere Lieder, nicht extra für dieses Ereignis geschrieben worden. (…)

Woran lag es, dass die von Ihnen ausgesuchten und geschriebenen Lieder 1973 so gut angenommen wurden?

Wir haben das vorher ausprobiert. Wir haben Stichproben bei Veranstaltungen im Vorfeld gemacht und die Wirkung getestet.

Moderne Marktforschungsmethoden …

Freilich, wir waren ja auch nicht blöd. Wir haben auch mit einem Soziologen im Funk zusammengearbeitet, haben uns genau überlegt, in welcher Art man die Lieder machen müsste. Wir haben schon versucht, das wissenschaftlich anzugehen.

Worauf kam es an? Politik und Emotion zusammen zu bringen?

Die Politik spielte dabei, zumindest offensichtlich, keine Rolle. Im Vordergrund stand Lebensfreude und Lockerheit, es sollte Spaß machen.

Haben Sie auch Schlagerprofis angesprochen?

Nee, die kamen von selber. Die musste man nicht anstoßen. Die waren alle dabei, weil sie das große Geschäft witterten. (…)

„Er verkörperte, was er sang.“ – Ernst Busch und die Singebewegung

Seit 1970 gab es in Ost-Berlin das Festival des politischen Liedes, das durch die Singebewegung entstanden war und bei dem auch Sie immer wieder mitgewirkt haben. Ich habe eine Radiosendung von Erwin Burkert aus dem Jahr 1970 gehört, in der Sie über Ihre Erwartungen an dieses Festival sprechen. Sie sagen da auch, dass Ernst Busch als Leitbild taugen würde für die Singebewegung und dass Sie hoffen, dass Busch bei der Eröffnungsveranstaltung auftritt. Erinnern Sie sich noch daran?

Ich glaube, Busch ist nie auf dem Festival aufgetreten. Der ist wie gesagt mal separat mit uns aufgetreten, aber wann das war, weiß ich nicht mehr. Kirchenwitz weiß das, der hat doch auch promoviert über die Singerei … Im Übrigen war diese Formulierung mit dem „Leitbild“ weniger musikalisch als charakterlich gemeint. Der Busch hatte zunächst für mich eine historische Patina und er verkörperte schon von seiner Biografie her das, was er sang. Also, er hat das auch gelebt. Von daher war er für mich, wenn man so will, ein Vorbild. (…)

Von den Liedern her und musikalisch haben Sie sich eher weniger an Busch orientiert …

Anfänglich haben wir in dieser Hootenanny-Bewegung im Grunde alles eingesogen, was es an Liedern gab, selbst das ganz traditionelle Zeug. Da kam zum Beispiel Hermann Hähnel, Dozent an der Hanns Eisler-Hochschule, der mit Stimme und Klavier alte Arbeiterlieder dargeboten hat. Von der Ästhetik her eigentlich furchtbar! Mit einer Wahnsinns-Röhre und einer operettenhaften Haltung … Das gefiel uns irgendwie nicht auf die Dauer, und da haben wir ihn nicht mehr eingeladen … Bei Busch war das ganz anders. Da konnte man einfach nichts dagegen sagen! Bei Busch kam alles zusammen: der Nimbus, also diese Aura, die er hatte, und dann auch die Klarheit und gleichzeitige Rauheit seiner Stimme. Die war ja nicht so geschliffen und fein wie bei ausgebildeten Sängern, die man sich ja nicht anhören konnte. Das kam uns entgegen, diese Laienhaftigkeit in der Stimme. (…)

(Exkurs zu Ronald Paris und dessen Busch-Gemälde; Andert über Buschs Reaktion auf das Bild: „Er war da überhaupt nicht souverän.“ Busch habe natürlich auch seine menschlichen Schwächen gehabt, aber darüber wisse er zu wenig. In jedem Fall sei es notwendig, im Hinblick auf mein Buch, Busch vom Sockel zu holen und mit dem „religiösen Verhältnis“, das manche zu Busch – dem Heroen und „Barrikaden-Tauber“ – hätten, aufzuräumen)

„Niemand wusste, dass der verboten war“ – Ein Lied für Busch

Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals, um 1970, für ein Bild von Busch hatten?

Wissen Sie, mit dem Busch war das folgendermaßen: Wir wussten gar nicht, dass der verboten war beziehungsweise seine Bänder mit einem Sperrband versehen waren und dass er nur bei Brecht Schauspielerei machte, weil er nicht mehr singen durfte. Den ganzen Knatsch hatten wir nicht mitgekriegt. Der Busch selber hat die Klappe gehalten und das nicht rumerzählt, und die Partei hat erst recht die Klappe gehalten. Keiner wusste Bescheid. Und dann kam ’78 der Erwin Burkert, ich hab das ja in meinem Buch beschrieben („Nach dem Sturz“; JV), knallte mir eine Biografie über Busch hin und sagte: Mach mal ’n Lied über den Busch, ich will ’nen Film machen!“ Erst wollte ich nicht, weil ich dachte: „Es ist doch alles bekannt über den Barrikaden-Tauber.“ Ich fand auch, dass das kein geeigneter Stoff für ein Lied war, schon gar nicht für ein Loblied, ich war also skeptisch. Jedenfalls sagte der Erwin, er wolle einen Film machen über Busch, ihn selber könne er aber nicht mehr aufnehmen. Busch lag damals schon im Krankenhaus, also wollte Erwin alle Leute interviewen, die irgendwie mit Busch zu tun hatten, also den Tonmeister von Amiga und diesen und jenen, um daraus dann mosaikartig ein Bild entstehen zu lassen. „Und du machst ’n Lied über Ernst Busch als Krönung!“ – Da hab ich gesagt: „Nein, mir fällt da nichts ein.“ Erwin wollte dann, dass ich diese Biografie aus der DDR lese, was ich auch gemacht habe. Und da merkte ich, dass da was fehlte in dieser Biografie. Ich hab mich dann bei Erwin erkundigt, und erst dann erfuhr ich, dass es in den 50er Jahren zwischen Busch und der Partei Knatsch gegeben hatte. Das wusste vorher niemand von uns. Wir dachten immer, Busch hätte sich einfach zurückgezogen wegen seiner Kriegsverletzung und weil er den ganzen Rummel nicht mehr haben wollte. Der Gedanke, dass es da irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben haben könnte, war mir vorher nie gekommen. (…) Dabei war ich ja relativ nah an der Szene dran, die anderen wussten das schon gar nicht. Niemand wusste das – nur ein paar Eingeweihte!

Sie haben sich dann anders entschieden und das Lied für Burkert geschrieben. War das sein Vorschlag, die „Jarama-Front“ als Grundlage zu benutzen?

Nee, das war meine Idee.

Warum ausgerechnet diese Lied? Hat Sie das speziell beeindruckt?

(Pause)

Oder war es wegen des Versmaßes?

Nee, nee. Aber diesen Gedanken „Es gab eine Schlacht, es gab einen Sieg“ – den konnte man wunderbar umdrehen.

„Der Andert soll das an meinem Grab singen!“ – Die Trauerfeier

Ist das Lied damals auch auf Platte erschienen?

Nein, gar nicht. Das Ganze hatte auch noch ein dummes Nachspiel. Ich hab das auch geschildert (in dem Buch „Nach dem Sturz“; JV). Also: Busch hat diesen Film von Erwin gesehen und auch mein Lied gehört. Und zu Irene, die bei ihm war, hat er gesagt: „Prima, was der Andert da gemacht hat. Das ist wenigstens mal einer, der diese Sache nicht untern Teppich kehrt. Sag dem Andert ’nen schönen Gruß, und er soll das Lied an meinem Grab singen!“ Das hat er zu seiner Frau gesagt, und die Irene hat das dann dem Akademiepräsidenten Konrad Wolf gesagt. Denn Busch starb ja wirklich bald darauf, und der Wolf wurde beauftragt, die offizielle Trauerfeierlichkeit für ihn an der Akademie der Künste zu inszenieren. Der hat sich also mit der Irene zusammengesetzt, und Irene hat gesagt: „Ich lege Wert darauf, dass der Andert dieses Lied singt. Weil das dem Ernstl so gut gefallen hat.“ Also haben sie das Programm zusammengestellt, alle möglichen Leute waren dabei, darunter auch sein Freund aus der Sowjetunion, Grigori Schneerson. Nun mussten die aber, da der Honecker kam, das Programm einreichen und absegnen lassen …

(Ende der zweiten Seite der ersten Kassette)

Reden wir jetzt von der Trauerfeier oder von der Beerdigung?

Von der Trauerfeier. Ich sing doch nicht am Grab. Bei der Beerdigung wird nicht gesungen, jedenfalls nicht von mir, das ist doch Schwachsinn! (lacht) Jedenfalls kam das Programm zurück, und alles war in Ordnung, nur mein Lied war durchgestrichen. Da hat Konrad Wolf die Irene angerufen und gesagt: „Alles in Ordnung, nur das Lied vom Andert ist raus.“ Sagt sie: „Schönen Gruß an Herrn Honecker, dann komm ich nicht. Ernst hatte sich das Lied gewünscht!“ Konrad Wolf hat versucht, sie umzustimmen, aber sie hat nicht nachgegeben. Also hat er das dem Büro Honecker mitgeteilt, und da hieß es dann: „Naja, dann nehmt das Lied wieder rein.“ (Lachen) Und fünf Minuten vor meinem Auftritt bei dieser Trauerfeier, ich stehe schon mit meiner Klampfe hinterm Vorhang und warte das Ende der vorherigen Nummer ab, kommt Wolf zu mir und spricht mich an. Ich war ziemlich angespannt, denn so eine Trauerveranstaltung ist ja Mist. Du stehst auf der Bühne und alles ist schwarz, keiner klatscht und du hast überhaupt keine Rückkopplung. Und in dem Moment sagt der zu mir: „Weißt du überhaupt, was wir für ’n Ärger mit deinem blöden Lied hatten?“ Und erzählt mir im Telegrammstil das Hin und Her. Fünf Minuten, bevor ich da raus muss, so was darf man nicht machen. Aber er war halt kein Bühnentyp, der Wolf … Ich bin also da raus und war wie gelähmt. Es funktionierte nichts mehr. Ich muss bei diesem Lied ja die Melodie der „Jarama-Front“ spielen, das ging natürlich gar nicht. Also hab ich nur so ’n paar Akkorde geschrummt und hab das mehr gesprochen als gesungen. Mir war ’s dann auch egal, Beifall gab ’s eh nicht … Hinterher war dann ein kleiner Empfang, und da kam Lin Jaldati zu mir, die legendäre Sängerin, und hat mich umarmt und gesagt: „Reinhold, so gut wie heute hab ich dich noch nie erlebt! So ergriffen vom Tod von Ernstl warst du …“ Dabei war ich gar nicht ergriffen, ich konnte bloß nicht anders vor Aufregung. (Lachen) Auch die Gisela May fand meinen Vortrag ganz prima, die dachten alle, das sei Absicht und eine ganz reife Leistung gewesen …

Wie haben Sie das empfunden, als Sie von Erwin Burkert erfahren haben, dass Busch Ihr Lied so sehr mochte?

Dass ihm das gefallen hat, hat mich sehr gefreut.

Sie loben in Ihrem Lied für Busch nicht nur die Stimme des Sängers, sondern auch sein Schweigen. Wie ist das zu verstehen? Steckt in dem Lied auch eine Kritik an den Zuständen in der DDR drin?

Kann man so sehen. Es gab nach Buschs Tod oder jedenfalls im Umfeld dieser Trauerfeier noch eine andere Veranstaltung in der Akademie der Künste, die was mit Busch zu tun hatte. Da kam Egon Krenz zu mir und sagte: „Also, Reinhold, ich hab da diesen Film mit deinem Lied drin gesehen und muss sagen: ganz großartig!“ Und dann kam er nach einer halben Stunde wieder, hatte sich inzwischen mit Hartmut König unterhalten, und sagte: „Ich muss mich korrigieren, das Lied ist doch nicht so gut.“ – „Warum?“ – „Naja, das mit dem Schweigen, was meinste denn damit?“ Ich sag: „Du hast das Lied wahrscheinlich nicht verstanden. Lass dir das nicht von Hartmut mies machen, der hat schon lange keine Lieder mehr gemacht …“ (lacht) Das war ja auch der Trick dabei, dass viele nicht so recht was anzufangen wussten mit dem Text. Busch verstand schon, was ich meinte, kluge Menschen verstanden das. (…) Für mich war das schon wichtig: Es gab so viele Künstler, die sich aufzuwerten versuchten, indem sie ihr Süppchen auf diesem Ost-West-Spannungsfeuer kochten. Der Kalte Krieg war diesen Leuten nützlich. Und wer dann noch schnell die Fronten wechselte, wurde besonders bekannt. Denn beide Seiten arbeiteten ja auch mit Künstlern, die zum Teil dadurch erst namhaft wurden. Das beste Beispiel ist natürlich diese Biermann-Geschichte und die sich hieraus ergebenden Folgen. Das hatte eigentlich mit Liedern oder mit Kunst gar nichts zu tun, sondern das war ein ganz anderes Schlachtfeld, wenn man so will. Plötzlich wurden Leute berühmt, und zwar nicht durch ihre künstlerische Arbeit, sondern indem sie sich irgendwie ge- oder missbrauchen ließen für politische Dinge, die sie eigentlich gar nichts angingen. (…)

(Exkurs zu Anderts Position im Fall Biermann)

(Exkurs über die Weltfestspiele und die Frage, warum sowohl Busch als auch Biermann nicht einbezogen wurden in die musikalische Vorbereitung)

Erinnern Sie sich noch an die Schlagzeile im ND nach Biermann Ausbürgerung „Wir sind es gewohnt mitzudenken“ und die zustimmenden Stellungnahmen von prominenten Künstlern, ganz oben Ernst Busch?

Ja, klar. Das kam aus der Abteilung Agitation und Propaganda vom ZK, die war verantwortlich fürs ND. Und diese Sonderseite wurde direkt von oben konzipiert. Da ist dann wahrscheinlich einer zu Busch gefahren, hat mit ihm geredet, und dann haben die das auf die Schnelle gemeinsam formuliert. Und am selben Abend wurde das gleich in die Druckerei gegeben. Zu mir sind ja auch Leute gekommen und haben mir klar zu machen versucht, dass es gut wäre, wenn ich da mit erscheinen würde. Das dauerte ziemlich lange, die saßen zwei Stunden bei mir in der Wohnung.

Was haben Sie denen gesagt?

Nichts. Ich erscheine da nicht. (…)

„Schweigen lernen“ – Künstler und Intellektuelle in der DDR

Nachdem Ernst Busch gestorben war – wie würden Sie seine Bedeutung beschreiben?

Ich kann ihn nicht objektiv beurteilen, weil ich im Grunde nur ein paar Episoden mit ihm und von ihm kenne, und die meisten aus zweiter Hand.

Dann sagen Sie doch , was er für Sie bedeutet hat …

Für mich war er ein unheimlich ehrlicher, aufrechter Typ, der aus Überzeugung Kunst gemacht hat. Dass er Handwerkszeug hatte, dass er musikalisch war und eine besondere Stimme hatte, dafür kann ein Mensch ja nichts. Das kriegt er mit in die Wiege oder nicht. (Pause) Für mich war er ein Ausnahmekünstler, der seiner Überzeugung von einer sozialistischen Gesellschaft bis zur bittersten Konsequenz treu geblieben ist und damit auch sich selbst. Das fand ich phänomenal. Und deshalb hab ich in diesem Lied für ihn geschrieben, dass man von ihm auch Schweigen lernen kann, sich selber zurückzunehmen für seine innere Überzeugung, auch mal auf was zu verzichten … (…)

Das heißt, Sie rechnen Busch hoch an, dass er solidarisch geblieben ist und sich nie öffentlich negativ über die DDR geäußert hat.

Ungeheuer. Der hätte sonst was erzählen können über das Unrecht, das ihm widerfahren ist in der DDR. Die West-Journaille wäre doch unheimlich geil darauf gewesen, das aufzugreifen. Munition gegen den Ulbricht war doch willkommen. Und dem Busch wäre ja auch nichts passiert, der hätte nach Belieben Interviews geben und ein paar Dinge erzählen können. Aber er wusste, das wäre überhaupt nicht produktiv gewesen, ganz im Gegenteil. Das meine ich mit dem „Schweigen“. Und er konnte sein Leben lang in den Spiegel gucken , ohne erblassen zu müssen. (…)

Man kann es auch anders sehen und sagen: Er hätte seinen Bekanntheitsgrad doch nutzen können, um was Produktives zu sagen, das zur Veränderung beiträgt …

Das ist der große Vorwurf generell an die Künstler und Intellektuellen der DDR, dass sie ihren Einfluss nicht geltend machten für einen anderen Weg oder eine andere Art der Verwaltung der Macht.

Den teilen Sie offenbar nicht, diesen Vorwurf …

… den teile ich nicht, weil er die tatsächlichen Verhältnisse der DDR nicht berücksichtigt, vor allem die Abhängigkeit der DDR-Politiker von der Sowjetunion. Honecker hat mir viel erzählt über diese Abhängigkeit, und es ist sicher richtig, dass diese Politiker selber nicht souverän waren. Der Vorwurf ist auch relativ unhistorisch, weil man dann fragen muss, wann der Einfluss der Künstler und Intellektuellen überhaupt so groß gewesen wäre, dass man noch was hätte machen können. Sie waren natürlich auch mit Illusionen behaftet, genau wie die Politiker auch. Ich habe es ja auch im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht … Wer weiß, was ich damit erreicht habe, wahrscheinlich auch viel zu wenig. Ich hätte vielleicht mehr erreichen können, wenn ich in die Politik gegangen wäre. Aber ich hab das nicht gemacht, weil ich gesehen hab: Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Außerdem ist es immer problematisch, in der Geschichte zu fragen, was gewesen wäre, wenn … Jedenfalls wäre es ein relativ oberflächliches Urteil zu sagen, Busch hätte mal den Mund aufmachen sollen.

Der Jauchefahrer von der LPG – „Spaniens Himmel“ bei der Armee

In dem Interview, das ich vorhin angesprochen habe, nennen Sie drei Lieder von Busch, die sie besonders gern mögen: Solidaritätslied“, „Einheitsfrontlied“ und „Seifenlied“. Sind das heute immer noch Ihre Lieblingslieder von Busch?

Eigentlich gefallen mir diese Spanienlieder von der Stimmung her am besten. Aber ob das meine Lieblingslieder sind … Die „Jarama-Font“ ist mir natürlich sehr deutlich in Erinnerung, weil ich die damals andauernd gehört habe. Klar, es ist auch wunderbar, wie Busch „Spaniens Himmel“ singt. Obwohl ich dieses Lied zum Kotzen finde, weil wir das immer bei der Armee singen mussten im Gleichschritt auf dem Weg zum Frühstück. Und wenn das dem Feldwebel, das war so ein Jauchefahrer von einer LPG, nicht gefiel, mussten wir wieder durch die ganze Kaserne zurück und das noch mal singen. Damals, das war ’76, hab ich Hass entwickelt auf einiges, was wir da singen mussten. Die Armee hat wirklich die DDR zu Grunde gerichtet. Und sie hat diese mir so heiligen Lieder dermaßen kaputt gemacht, das tat mir in der Seele weh. (…)

Eine Überdosis „Spaniens Himmel“ haben ja einige abgekriegt. Wofür stand das Lied in der DDR?

Das stand in jedem Liederbuch. Klar, dieser ganze Spanienkampf wurde bei uns etwas religiös zelebriert. Als ich dann nach der Wende das erste Mal in Spanien war und dort auch mit Leuten redete, stellte sich das ganz anders dar. Das war nicht so schwarz-weiß, wie uns das erzählt worden war. Da gingen ja teilweise Risse durch die Familien, das war alles nicht so politisch eindeutig … Aber diese Lieder hatten natürlich ihre religiöse Funktion in der DDR. Aber es sind ja auch schöne Lieder, da kann man nicht meckern … Der Dessau hat mir das mal erklärt: „Junge, wenn du ein Marschlied oder ein Massenlied machen willst, darfst du nicht mit komplizierten Melodien kommen. Es muss bequem zu singen sein. Der erste Ton muss die Sprachtonhöhe übernehmen. Dann kannst du anfangen, Melodien zu entwickeln. Es darf nicht sein, dass erst gefragt wird, wer jetzt anstimmt, und das dann jemand eine Stimmgabel nimmt und sucht (singt eine Tonfolge): Ba-ba-ba-baaa, das müsste er sein, baaa … – Das ist schon Mist! Das muss sofort losgehen.“ (Lachen) Und dann hat er mir das gleich vorgemacht mit „Spaniens Himmel“. (…)

(Exkurs zu Anderts schriftstellerischem und sängerischem Werk in der DDR, u. a. „Lieder aus dem fahrenden Zug“ von 1978; Anekdote zur Entstehung des „Pionierliedes“, das Andert auf Bestellung schrieb, wobei er sich den Spaß machte, den Beschluss des Politbüros über die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten quasi komplett im Text abzuarbeiten. Denn man hatte zu ihm gesagt: „Es wär schön, wenn alles drinne wär.“)

Ihre eigenen Liedertexte waren zum Teil sehr ironisch, mitunter auch kritisch. Ich frage mich, wieso diese Texte so problemlos veröffentlicht wurden. War das repressive Toleranz, dass so was durchging oder wie nennt man das? Oder war dieser Ton damals üblich?

(Pause) Wenn Sie solche Texte heute gedruckt lesen, ist das ja nur die eine Seite. Wenn ich die Texte aber zum Beispiel in der Kongresshalle am Alex vor, sagen wir mal: tausend Leuten gesungen habe, und die haben sich gekrümmt vor Lachen, dann konnte man schlecht was dagegen machen. Dieses Lachen war ja nicht gegen die DDR gerichtet. Sondern es war ein Lustigmachen über sich selbst.

Das war aber nicht die große Stärke der SED, sich über sich selbst lustig zu machen.

Das ist wahr. Die Lieder waren aber auch nicht so böse vom Ton her. Die Haltung war wirklich: Wir machen uns über uns selber lustig. Die SED an sich hat sich natürlich nicht über sich selbst lustig gemacht – diese Stärke hatte die Partei nicht … (…)

(Exkurs über Anderts Rausschmiss aus der SED, der von Konrad Naumann, Mitglied des Politbüros der SED und erster Sekretär der Berliner SED-Bezirksleitung, und vor allem von dessen Ehefrau, der Schauspielerin Vera Oelschlägel, aus persönlichen Motiven initiiert wurde; Ende der ersten Seite der zweiten Kassette)

Hatten Sie dann in den 80er Jahren regelrecht Berufsverbot?

Das ist nicht offiziell ausgesprochen worden, ich habe nie, wie andere, die Auftrittserlaubnis entzogen bekommen. Sondern das wurde auf kaltem Weg gemacht. Ich war seit ’79 oder ’80 kein Parteimitglied mehr und sollte darüber hinaus auch nicht mehr auftreten. Die ganze Sache wurde dann allmählich vom ZK „durchgestellt“, wie das in der DDR hieß. Das ging nicht von heute auf morgen. Ehe diese Botschaft „Den Andert lassen wir nicht mehr auftreten“ die ganzen Ebenen durchlaufen hatte und in den letzten Dörfern ankam, verging viel Zeit. Es gab keinen schriftlichen Vermerk dazu; es gab lediglich Listen von Organisationen wie dem Kulturbund, auf denen Leute standen, die zu Veranstaltungen nicht eingeladen werden durften. Da war Wegner (die Liedermacherin Bettina Wegner; JV) drauf, Schlesinger (der Schriftsteller Klaus Schlesinger, zeitweise verheiratet mit Bettina Wegner; JV) war drauf, ich war da drauf und verschiedene andere … Diese Listen basierten auf mündlichen Mitteilungen an die Kulturfunktionäre der Kreise, die sich regelmäßig beim Bezirk trafen, wo sie angeleitet wurden und gesagt kriegten, wer nicht einzuladen sei. Das haben sich aber nicht immer alle notiert, manche haben das auch wieder vergessen, das versandete also manchmal … (…) Ich weiß, dass die Presse die Anweisung hatte: Der Name Andert darf nicht mehr erscheinen. Und auch die Verlage hatten vom Kulturministerium die Anweisung: Von dem wird nichts gedruckt. Als in den 80er Jahren jemand so ’n biografisches Buch über mich machen wollte, sagte Henschel (Henschelverlag Kunst und Gesellschaft in Berlin; JV): „Den Namen Andert streichen Sie mal lieber.“ Ich bin in dieser Zeit aber dennoch in kulturpolitisch verwahrlosten Gegenden aufgetreten. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Fachhochschule in Mittweida oder an die Ingenieurhochschule in Glashütte. Bis dorthin hatte sich das noch nicht rumgesprochen, weil diese Studenten ’ne andere Informationsebene hatten. (lacht) Die luden mich ein und kriegten dann erst hinterher von oben den Ärger … Manche hatten sich schon im Konzert gewundert, denn die Lieder wurden natürlich zum Teil etwas bitterer und schärfer …

Wie lange dauerte dieser Zustand?

Das ging so weiter bis 1989, da hat mich dann die PDS rehabilitiert.

Sind Sie wieder eingetreten?

Nein.

Warum nicht?

Ach, ich muss keiner Organisation mehr beitreten und auch noch Beitrag zahlen. Man kann die ja anderweitig unterstützen.

„Das Parteibuch zerruppt“ – Erich Honecker und Ernst Busch

Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über Ihre Gespräche mit Erich Honecker reden, die Sie 1990 geführt und dann in dem Buch „Der Sturz“ veröffentlicht haben. Sie fragen Honecker sehr genau nach seiner Jugendzeit, Sie fragen auch nach seinen Lieblingsliedern in der Jugend. Warum?

Das gehört dazu, wenn man eine Persönlichkeit entblättern will: Lieblingsspeisen, Lieblingsfächer in der Schule, Lieblingslieder und so weiter. Das offenbart sehr viel über den kulturellen Stand und die Gefühlswelt. Das gehört zu einem soziologisch-psychologischen Fragespiegel, der einem hilft, eine Persönlichkeit aufzuknacken.

Sie reden mit ihm auch über die Schalmeienkapelle, in der er war. Auf diese Mitgliedschaft spielen Sie auch schon früher in einem Ihrer Gedichte an. Hatte das eine besondere Bedeutung, war das Allgemeingut in der DDR?

Die Schalmei ist das Kampfblasinstrument der Arbeiterklasse. Die KPD hat Schalmeienmusik gehabt, und bei der SPD wurde Mandoline gespielt. Willy Brandt war auch auf einem Plakat mal mit Mandoline zu sehen, obwohl er das Ding wahrscheinlich gar nicht spielen konnte. Aber das ist die Kulturtradition, wo das herkommt. Schalmeien sind eigentlich furchtbar, die haben ja keine halben Töne und klingen sehr schräg. (lacht) Sind aber kinderleicht zu spielen. Und wenn der Honecker sagt: „Schalmei zu lernen war mir zu kompliziert, sodass ich dann zur Trommel kam“, offenbart das einiges … (lacht)

Mochte der Honecker den Busch?

Ja. Der war ein absoluter Busch-Fan.

Hatte er auch Platten zu Hause?

Ja, natürlich, das sagt er ja in dem Buch. Sämtliche Platten von Busch hat er gehabt und dann noch ein paar Tonbänder, die Busch ihm persönlich geschenkt hatte.

(Exkurs zur Ohrfeigengeschichte Busch/Honecker)

In der Passage, in der Sie mit Honecker über Ernst Busch reden, stellen Sie auch die Frage, warum Busch in den 50er Jahren aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ist er denn aus der Partei ausgeschlossen worden?

Naja, das ist eigentlich ein Zirkelschluss. Busch ist bei diesem Dokumenten-Umtausch – das weiß ich aber nur von Erwin (Erwin Burkert; JV), ’n andern Zeugen als ihn hab ich nicht – von so einem jungen Kerl befragt worden, ob er schriftliche Beweise für seine biografischen Äußerungen hätte. Denn das gab es ja massenhaft, dass Leute behaupteten, im Widerstand gewesen zu sein, obwohl sie bei den Nazis waren. Die haben diesen Prüfern teilweise die Tasche voll gelogen, deshalb war das schon in Ordnung, dass der so was fragte. Nur den Busch darf man halt nicht fragen, wo das doch so bekannt ist. Da wurde eben formal dieser Fragebogen abgearbeitet, und Busch war natürlich sauer und hat wohl sein Ding (sein Parteibuch; JV) hingeknallt oder zerrissen. Und das gab es in der Partei nicht: dass man selber austritt. Sondern die Partei schließt dich aus. Du darfst nicht austreten, (lacht) sondern du wirst ausgeschlossen. Eigentlich ist das ja egal, aber formal ist es natürlich so, dass er ausgeschlossen wurde.

Diesen Schritt haben Sie offenbar mitgedacht, als Sie Honecker gefragt haben: „Warum ist Busch damals ausgeschlossen worden?“ Ich bin gar nicht sicher, dass dieser Schritt tatsächlich stattgefunden hat …

Doch, doch, der hat mit Sicherheit stattgefunden.

Gehen Sie davon aus, weil Erwin Burkert das gesagt hat?

Nee. Wenn der Busch sagt „Leckt mich am Arsch, hier habt ihr die Pappe! Ich trete aus eurem Verein aus!“, dann ist die notwendige Folge laut Parteigesetz, dass er ausgeschlossen wird. Das kommt wie das Amen in der Kirche. Das war so. Denn man durfte ja nicht selber austreten. Wenn man den Wunsch geäußert hat, da auszutreten, hatte das automatisch zur Folge, dass man ausgeschlossen wurde.

Das heißt, Sie glauben auch Honecker die Antwort, dass er Busch eines Tages ein neues Partei-Dokument gegeben hat und ihn damit wieder aufgenommen hat?

Ja, freilich. Das war ja auch so. Der Busch hat in den 70ern einen Termin bei dem gehabt. Ich kann das ja noch mal nachlesen im wörtlichen Interview-Protokoll.

(Exkurs über den 70. Geburtstag Buschs, bei dem auch Andert war und mit dem Oktoberklub ein Ständchen darbot; Anmerkungen zu Biermann, der ebenfalls anwesend war)

Im Vorwort Ihres Buchs „Der Sturz“ heißt es: „Wir fragten (…) aus der tiefen Betroffenheit einer Generation heraus, die vor den Trümmern ihrer Ideale steht und nach der Verantwortung dafür nicht nur bei den Interviewten (den Honeckers; JV), sondern auch bei sich selbst sucht.“ Und an anderer Stelle schreiben Sie, die Fragen an Honecker seien „die eindringlichen Vorhaltungen einer Generation, die unter sozialistischen Bedingungen aufwuchs, anfangs so große Hoffnungen hegte, mit der Zeit aber bitter enttäuscht wurde und sich schließlich so vehement auflehnte.“ Waren es bei Ihnen die 80er Jahre, in denen Sie Ihren Beruf nur unter erschwerten Bedingungen ausüben konnten, die diese großen Hoffnungen zerstörten?

Naja, das ist alles etwas dramatisch formuliert, da hat sich der Herzberg durchgesetzt … (Koautor Wolfgang Herzberg; JV) Aber im Wesentlichen stimmt es schon. Meine persönliche Erfahrung ist: Da wollte man eine menschenwürdige Gesellschaft aufbauen, zumindest wurde das verbal verkündet, und setzte dabei Mittel ein, die so menschenverachtend waren. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf dieses Berufsverbot, sondern auch auf meine Erfahrungen bei der Armee. Das war ja keine sozialistische Armee, das waren Nazis hoch vier. Was mir mein Vater vom Barras, also von der Wehrmacht, erzählt hat, das fand ich dort in verschärfter Form wieder. Also, es hatte mit Sozialismus nichts zu tun. Und wie man mit mir in diesen zehn Jahren umgesprungen ist, war natürlich nicht in Ordnung. Andrerseits muss ich sagen, dass ich in dieser Zeit – ich hab das neulich festgestellt, als ich meine Rentenunterlagen zusammenkratzen musste – pro Jahr mehr verdient habe, als in den sieben Jahren von 73 bis 80, wo ich ja auch frei schaffend aber nicht verboten war. Das lag an der Solidarität der Leute, die dann einsetzte. Ich hatte zwar dann keine großen Solokonzerte mehr, aber ich war eingebunden in die Volksbühne, mit der ich dann übers Land tingelte. Wenn ich da zwischen all den Schauspielern auftrat, konnte mich keiner rausholen – das war ja vorher nicht bekannt, wer dabei war. Das hieß dann „Ein Künstlerensemble der Volksbühne kommt und macht einen literarisch-musikalischen Abend“. Und ich konnte immer mitmachen. Herrlich! Außerdem bekam ich durch die AWA, das war die GEMA im Osten, jährlich 10.000 Mark Ausgleichszahlung, weil meine Lieder nicht gespielt wurden im Funk. Das war keine politische Kategorie, sondern eine künstlerische: Die Zahlung kriegten zum Beispiel solche Künstler, die ein Jahr lang ein Streichquartett oder eine Symphonie zusammenbastelten. Das betraf vor allem Moderne Musik, die relativ selten aufgeführt wurde. Für so eine Aufführung im Funk gab es meinetwegen vier Punkte, was ja nicht besonders fair war, wenn man sich überlegt, dass so ein Werk nur zweimal im Jahr läuft, ein Schlager aber fünftausendmal und deswegen auch viel mehr Punkte bekommt. Also gab es so eine Art Ausgleichszahlung. Den Schlagerleuten wurden von ihren 40.000 Mark dann 30.000 weggenommen, und die wurden umverteilt auf diejenigen, die große Kunst machten, aber davon nicht leben konnten. Und ich fiel nun auf einmal unter die klassischen Musiker …

Wurden Ihre Lieder vor 1980 viel im Radio gespielt?

Ja. Kann man schon sagen. Und nach ’80 wurden sie eben gar nicht mehr gespielt.

Was waren die meistgesendeten Lieder, Ihre Hits sozusagen?

„Vaterland“, „Hausgemeinschaft“, „Treptower Park“ – die liefen schon öfter. Also jetzt nicht ständig, aber auf dem Jugendsender DT 64 spielten sie schon auch Sachen von meinen beiden Soloplatten. Die erste Platte wurde sogar übers Ministerium für Volksbildung allen Schulen zugeleitet, und die setzten das dann im Musikunterricht ein und in Staatsbürgerkunde.

Das heißt, Sie sind sogar im Lehrplan gelandet?

Genau. Und in Schulbüchern auch. Einige Texte kamen sogar ins Schulbuch für den Deutschunterricht in der 6. Klasse.

Hat Sie das gefreut?

Natürlich. Mehr kann man doch nicht erreichen im Leben, als dass man in einem Schulbuch auftaucht. (lacht) (…)

Interview: Jochen Voit

Foto: Pressefoto Reinhold Andert

(Textfassung autorisiert von Reinhold Andert am 30. 3. 2006)

Lisa Behn

über ihre Schwester Lotte und Ernst Busch, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und das kommunistische Ideal des Ungebundenseins

„Immer wenn er mal keine Frau hatte, wollte er meine Schwester heiraten - aber sie wollte nie“

(Gespräch am 1. Juni 2004 in Berlin)

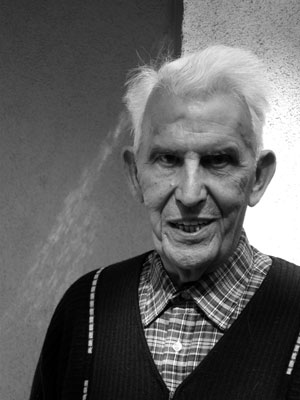

Lisa Behn ist Jahrgang 1908. Sie wächst in einem sozialdemokratischen Elternhaus in Kiel auf und hat zwei Geschwister. Der Vater arbeitet auf der Werft, die Mutter ist gelernte Erzieherin. 1918 wird Lisas Bruder Hans-Günther geboren; er fällt 1941 im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Lisa Behn (damals noch Lisa Attenberger) tritt wie ihre Schwester Lotte (1905-1993) in die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) ein. Dort lernen die beiden auch Ernst Busch kennen; Lotte, die Ältere, bleibt Zeit ihres Lebens mit Busch in Kontakt. 1925 schließt sich Lisa Attenberger dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands (KJVD) an und beginnt sich verstärkt politisch zu engagieren. Sie spielt Agitprop-Theater und hilft beim Organisieren von Veranstaltungen. Als sie volljährig ist, wird sie Mitglied der KPD. Nach Hitlers Machtübernahme geht sie nach Berlin und setzt ihre politische Arbeit in der Illegalität fort. Zunächst lebt sie in wechselnden Quartieren, manchmal schläft sie unter einer Bank am Nollendorfplatz. 1934 findet sie Arbeit bei Woolworth und lebt zusammen mit ihrem Freund Werner Steinbrinck in einer Wohnung in der Hasenheide 9, wo sie 1936 als Mitglied der Widerstandsgruppe um Herbert Baum verhaftet wird. Sie wird im Polizeigefängnis am Alexanderplatz eingesperrt, dann in Moabit, schließlich zu zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verurteilt, die sie in Jauer, im heutigen Polen, absitzt. Nach ihrer Entlassung wohnt sie bei ihrer Schwester Lotte und deren Mann Fritz Büssenschütt in Berlin. In der Weinhandlung ihres Schwagers kann sie vorübergehend als Verkäuferin arbeiten. 1938 lernt sie den Journalisten Robert Behn kennen, der sich als Buchhändler und Bibliothekar durchschlägt. Ein Jahr später, seine Einberufung in den Krieg steht unmittelbar bevor, heiraten die beiden. Lisa Behn findet Arbeit als Lohnbuchhalterin bei der Firma Lorenz in Tempelhof, einem Betrieb, der von Radiogeräten auf Rüstung umgestellt hat. Lisa Behn setzt auch hier ihre illegale politische Arbeit fort, schreibt Berichte und hält Kontakt zu Mittelsmännern. 1940 kommt ihre Tochter Susanne zur Welt, 1941 folgt Sohn Michael. Kurz vor Kriegsende kommt es zur Trennung von Robert Behn, der starke Alkoholprobleme hat. Lisa Behn geht nach Kiel zu ihrem Vater, das dritte Kind, Tamen, wird 1945 geboren.

Nach dem Krieg beginnt die alleinerziehende Mutter sogleich wieder mit politischen Aktivitäten. Zusammen mit einer Roma-Familie gründet sie die KPD-Ortsgruppe in Hennstädt (Schleswig-Holstein). Erst 1946 erfährt Lisa Behn, dass die Gruppe Baum, der sie bis zu ihrer Verhaftung angehört hat, versucht hat, die Berliner Schmähausstellung „Das Sowjetparadies“ in Brand zu stecken und dass man ihre Freunde gefasst und hingerichtet hat. Sie zieht nach Berlin und fängt an, sich in der Jugendarbeit zu engagieren. Von 1947 bis 1949 leitet sie das Kinderheim Chorin in der SBZ, danach diverse andere ähnliche Einrichtungen, die Kriegswaisen aufgenommen haben. Von Robert Behn hat sie sich inzwischen scheiden lassen. In den 50er Jahren übersiedelt sie nach Eisenhüttenstadt, wo sie Fraueninstrukteurin der Kreisleitung der SED wird und den ganztägigen Schulhort der neuen Stadt übernimmt. Sie wird Kreissekretärin für Jugendweihe im Kreis Eisenhüttenstadt und versucht möglichst viele Familien vom Nutzen dieses sozialistischen Ritus‘ zu überzeugen. Schließlich erreicht sie in ihrem Kreis eine Teilnahmequote von 100 %, was auch im ND gewürdigt wird. Bis 1980 arbeitet Lisa Behn weiter im Jugendbereich. 1994 zieht sie dann zu ihrer Tochter Tamen Zimpel nach Berlin, Prenzlauer Berg. In deren gemeinsamen Wohnung findet auch unser Gespräch statt.

Nachträge: Die Lebenserinnerungen der Lisa Behn sind in einer sehr lesenswerten Broschüre mit dem Titel „Ein Spaziergang war es nicht“ nachzulesen. Herausgegeben wurde die Publikation im Jahr 2002 von Michael Kreutzer und Tamen Zimpel.

In der Nacht vom 12. auf den 13. April 2008 ist Lisa Behn gestorben.

Jochen Voit: Wie haben Sie Ernst Busch kennen gelernt?

Lisa Behn: Busch ist wie ich in Kiel geboren. Er war in der gleichen Zeit wie meine Schwester und ich in der SAJ. Er hat sich schon singend, wie man so sagt, in der SAJ berühmt gemacht – das war damals der Urkeim seiner späteren Popularität. (…) Er ist damals schon in Kiel bekannt gewesen als Sänger, nicht nur in der SAJ.

Haben Sie ihn auch als Sänger erlebt?

Ja, ja. Aber so wie man sich das vorstellt, ist das nicht gewesen. Er hat gut gesungen, ist aber zunächst nicht über unseren Rahmen hinaus gekommen. Er hat immer in kleinen Chören gesungen, die sich selbstständig organisierten. Und er hat innerhalb der SAJ dann schnell einen Namen gehabt.

Haben Sie auch gerne gesungen?

Nein, ich habe damals nicht mitgesungen, meine Schwester schon. (…) Ich hatte keine Singstimme für den Chor. Ich hab mich aber auch nicht bemüht darum. Er ist ja auch älter als ich, und meine Schwester war drei Jahre älter als ich. (…) Ja, ich kann mich noch gut an ihn erinnern.

Was für einen Eindruck hat er auf Sie gemacht?

Wissen Sie, wie das so ist: Da fällt zunächst keiner auf, und doch hat jeder seine persönliche Note, nicht.

Und was hatte Busch für eine persönliche Note?

(lacht) Ja, das ist gar nicht so einfach. Er sah gut aus. Meine Schwester ist mit ihm befreundet gewesen. Wir haben dann auch außerhalb Kiels gewohnt, und ich erinnere mich, dass er sie und uns da öfter mal besucht hat …

Wo war das?

In Kiel-Kronsburg, das ist eine Siedlung gewesen, die nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde. Damals ist das Umfeld von Kiel besiedelt worden, und da hat mein Vater mit uns den Anfang gemacht. Wir haben da in einer Holzbaracke gewohnt, die Siedlung wurde ja gerade erst aufgebaut. Wir haben da aber nicht so lange gelebt. Meine Mutter ist 1922 gestorben, und da sind wir nach Kiel in die Stadt gezogen in die Hopfenstraße 4.

Haben Sie dort länger gewohnt?

Ja, da haben mein Vater, meine Schwester und mein Brüderchen zusammen gewohnt. (…) Nach dem Tod meiner Mutter hat sich alles geändert. Wir haben eine kleine Wohnung genommen, und meine Schwester ist dann bald nach Bremen zu meinen Verwandten. Vorher hatte sie eine Schneiderlehre angefangen, aber nicht zu Ende gemacht.

Dann hat die Freundschaft mit Busch wohl nicht lange gehalten …

Nein, die Freundschaft mit Busch hat nicht lange gehalten. Das lag aber an ihr. Sie ist ’n bisschen … – das ist in ihrem ganzen Leben so gewesen, wenn dann einer …

Warum ist die Freundschaft auseinandergegangen?

Da ist eigentlich gar keine richtige Freundschaft entstanden. Er hat sich so ’n bisschen bemüht um sie, nicht.

Und sie hat ihn auf Abstand gehalten?

Ja.

Wie würden Sie Ihre Schwester Lotte beschreiben?

Die war ’n bisschen passiv, sie war politisch nicht ganz so stark interessiert.

Sie war aber in der SAJ?

Ja, das ging eher von meiner Mutter aus und ist dann beibehalten worden nach ihrem Tod. Und mein Vater war auch ein SPD-Mann. (…) Aber ich bin ja dann in die kommunistische Jugend gegangen, und meine Schwester ist dann mehr ins Bürgerliche gegangen. Also, sie blieb jedenfalls in der SAJ.

Hat sie sich dann noch für Busch und seine Kunst interessiert?

Nein, sie hat politisch keine große Verbindung mit ihm gehabt. (…) Er hat sich als Mann für sie interessiert. (…) Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, als wir außerhalb von Kiel wohnten. Da musste man lange durch den Wald marschieren, bis man zu uns kam. Da hat er sie zwei-, dreimal besucht – aber sie war wohl sehr ablehnend. Sie wusste nicht so recht, wo sie hingehörte. Sie hatte mehr Interesse für ’s bürgerliche Tanzen und so. Sie ist gerne ausgegangen, was mein Vater gar nicht gerne sah. Sie ist aber dann, nachdem sie nach Bremen zu unseren Großeltern gegangen war, in unserem Fahrwasser geblieben, kann man wohl so sagen.

Was meinen Sie mit Fahrwasser?

Naja, links, links, links (lacht). (…) Aber als meine Mutter gestorben war und wir wieder nach Kiel umgezogen sind, Poppenbrügge hieß die Siedlung, ist sie mehr im bürgerlichen Milieu gewesen. Also, das mit dem Busch hat nicht geklappt. Sie war ’n Mensch, der ohne viel Theater leben wollte. Der Busch, der war eben schon zu berühmt für sie – da hat sie im Leben immer Angst vor gehabt. Deshalb hat sie ja auch so ’n Koofmich geheiratet. (Lachen)

Einen was?

’n Koofmich, einen Kaufmann.

Aus Bremen?

Ja. Sie hat einen Mann geheiratet, der nur das Geschäft im Sinn hatte. Und nur ihr zuliebe manches mitgemacht hat. (…) Das war ein ewig Anbetender, den sie schließlich, um ihn loszuwerden, geheiratet hat. Das kann man wohl so sagen. Verstehen Sie das?

Ich glaube schon. Und Sie haben ihn nicht besonders gemocht?

Och, nicht gemocht ist zu viel gesagt. Er hat sich der ganzen Sache untergeordnet. Er war auch in der Kommunistischen Partei wie wir. Die haben ’nen Schnapsladen gehabt in Berlin. Er kam ja von Bremen, und in Berlin haben sie geheiratet. Es war auch keine ideale Ehe, kann ich nicht sagen. Das ist die Zwiespältigkeit bei meiner Schwester gewesen, sie hat sich nie getraut, sie hat dem Schicksal nie getraut. (…)

Wie hat sie denn den Kaufmann kennen gelernt?

Mein Onkel hatte ’n großes Schnapslager in Bremen. Das war ein Laden mit Verkauf, flaschenweise, aber auch mit Belieferung von Läden. Dort ist der junge Mann beschäftigt gewesen als Lehrling. Und der hat sich nun sehr in Lotte verknallt und ließ nicht mehr los. Der hat Sachen gemacht, da hat halb Bremen Kopf gestanden, solche Mühe hat der sich gegeben. (…) Meine Schwester ist ganz ganz anders gewesen als ich. Sie fand das gar nicht so interessant, dass er so viel Aufhebens um sie machte.